ブログやメルマガを書くとき、「考えながら書くのか、考えてからか書くのか」と聞かれることが多いです。

考えることと書く(話す)ことについて、まとめてみました。

※音声認識入力で使っているマイクYeti RICHO GRⅢ

十分考えてから書く(話す)ほうが難しい

日々ブログを書いていると

・下書きをしてから書いているのか

・どのくらい準備をしているのか

・考えながらどうやって書いているのか

などといった質問をいただくことがあります。

下書きはしていませんし、準備も特にしていませんし、いわば考えながら書いています。

今は音声認識入力をしていますので、「考えながら書く」よりも「考えながら話す」という感じです。

音声認識入力の話をすると、

「考えながら話しているのか?考えてから話しているのか」

「下書き、台本はあるのか」

ということを聞かれます。

これも書くときと同様に、考えながら話しています。

もし下書きや台本があるとしたら、もうそれでブログは完成ですので、あまり意味がありません。

ただ、考えながら書く(話す)ことができるように工夫はしています

タイトル・見出しを決めてから考えながら書く(話す)

私はブログやメルマガを書くときにタイトルをまず決めます。

このタイトルがズバッと決まり、書きたい!書ける!思いがないと、なかなか先に進みません。

タイトルが決まれば9割終わったようなもんです。

ブログの場合は、冒頭に写真や画像を入れることにしてますので、これもタイトルとともに決めて、自分の中のイメージや書くことをしみこませるわけです。

(最近は、RICHO GRⅢでRAW画像で撮り、現像、加工するのが好みです)

メルマガは、たとえば今日のメルマガだと827文字でした。

これぐらいであればタイトルだけでかけます。

ブログの場合が、その倍の1500字ほどから、ときには、2000字、3000字…となりますので、もうちょっと枠組みを決めておかないと途中であちこちに飛んでしまいがちですし、筆(口)が進まない可能性も高いものです。

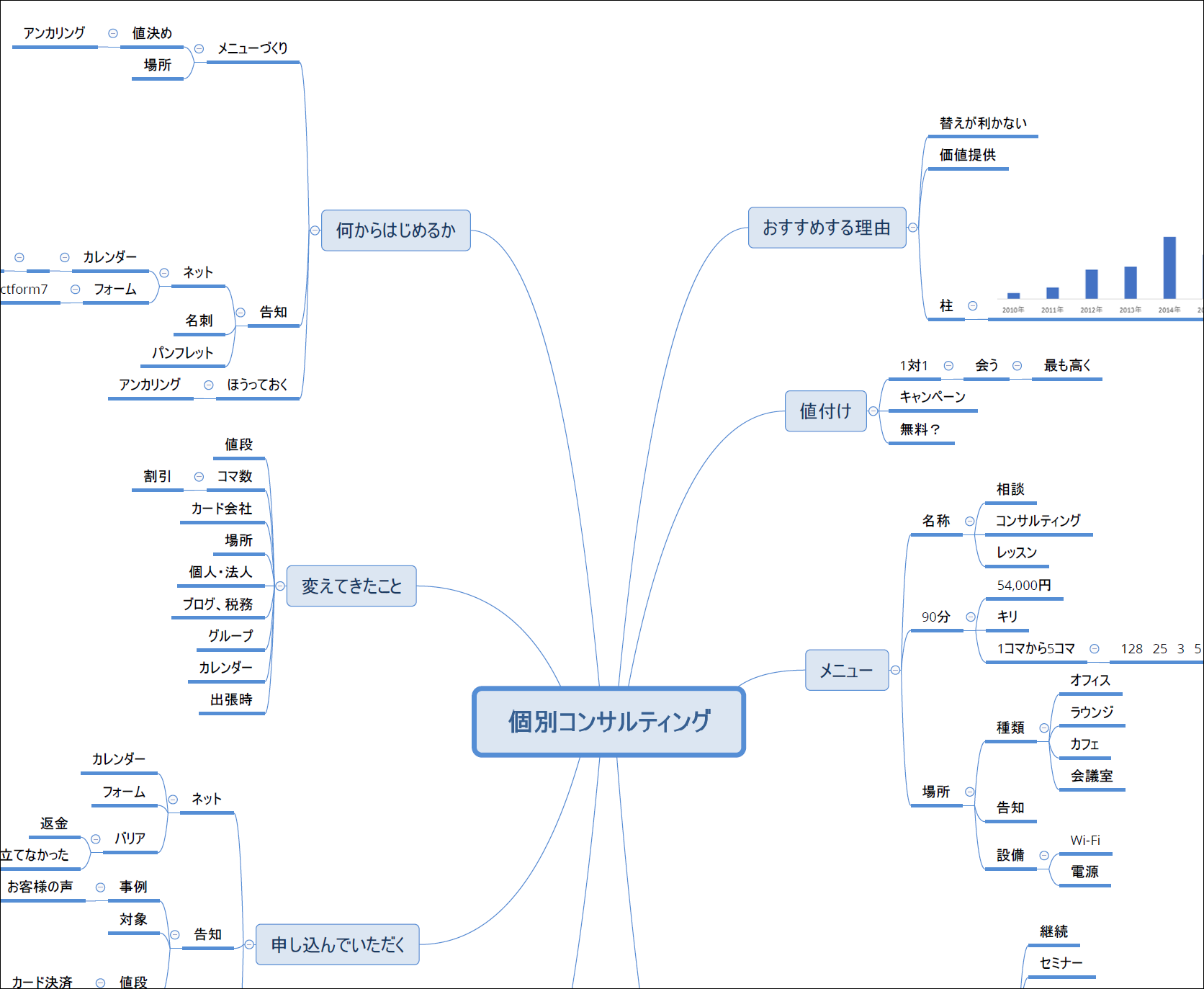

そのためブログの場合は、見出しを3つ決めて大枠を決めてから書く(話す)ようにしています。

今日の記事だとこのように見出しを最初に決めました。

こういうことを今から書く(話す)ということをさらに固めていきます。

この見出しが3つ出てこないときは、そのネタはボツです。

これが下書きといえば下書きです。

ガチガチに固めるよりも大まかに固めておいて後は自由にあるというのが、書くときも話すときも生きるときも好きなので、こういうパターンにしています。

本の場合も、本のテーマがあり、その項目のタイトル、見出しが決め、あとは考えながら書く(話す)スタイルです。

考えながら書く・考えながら話すトレーニング

考えながら書く、考えながら話すというトレーニングは必要です。

完全に考えてから書こうとすると、もっと時間がかかるでしょう。

あーでもないこーでもない、こんなこと書いてあって誰も読まないし、こういうこといわれたらどうしようと考え過ぎてしまいます。

世の中あえてしてあまり考えすぎないほうがいいことも多いものです。

むしろ、それほど力を入れずに書いた(話した)ことで、評価していただいたほうがミスマッチは防げます。

きれいに考え抜いて考え抜いたもので評価されると、期待値が上がってしまうものです。

大枠を決めて、その中でアドリブを効かせるトレーニングをしておいたほうがいいでしょう。

書くことでいうとメール、チャットや SNS の投稿もアドリブに近いものです。

何か考えながら書くというのは普段からやっているわけですし、ブログだからといってしっかり考えてから出さなければいけないというわけでもありません。

むしろを考えながら書く(話す)というくらいでないと、日々更新というのは逆に難しいでしょう。

話す場合も、考えながら話すというのは日頃からやっていることです。

しっかり考えて台本を準備して話すという機会のほうが少ないでしょう。

考えながら書く、考えながら話すことでアウトプットできるようにしておいたほうが、アウトプットの量も質も上がります。

仕事というアウトプットもとっさのアドリブが多くを占めますので、日頃からトレーニングしておいて損はありません。

私はもともとセミナーも大枠を決めて、あとはアドリブといいますか自由に話すタイプです。

台本やスライドをガチガチにつくってしまうとその場の流れや参加者の方によって内容を変えることができません。

その代わりまったく同じ内容のセミナーは二度とできませんが。

毎回話すことを変えているので、手間ではありますが、それでいいと思っています。

音声認識入力を日々やっているメリットは、「書く」と「話す」というアウトプットの融合の効果が大きいというものです。

考えながら書く(話す)というトレーニングが日々できます。

話しているようでいて、書いている、書いているようで話しているという不思議な感覚です。

考えるだけではなくアウトプットすることで、わかることもありますし、アウトプットしないことには誰かの役に立つことはできません。

自分の考えていることが勝手にアウトプットされて、それを誰かに提供できるという時代はまだまだ来ないでしょう。

もしそうなったとしてもアウトプットしてよいこととしてはいけないことの識別までしてくれるようにまでならないと困ります。

アウトプットしてこそ役に立つということを考えるのであれば、考えてから書く(話す)よりも、考えながら書く(話す)トレーニングを積んでおいても損はありません。

他の仕事では、「考えながら書く」よりも「考えながら話す」のほうが多いはずです。

となると、トレーニングも「考えながら話す」のほうが好ましく、その意味でも音声認識入力をおすすめしています。

■編集後記

発注していたアイアンマンのフィギュアに、うれしいパーツがつくことに。

(映画のネタバレにもなるのでひかえますが)

楽しみです。

届くのは来年10月ですが……。

矢島ハム

■娘(2歳)日記

キャプテンマーベルをみて、「アメリカ!」と。

キャプテンアメリカに色使いが似ているからでしょう。

「マーベル」と教えています。

■著書

『税理士のためのプログラミング -ChatGPTで知識ゼロから始める本-』

『すべてをがんばりすぎなくてもいい!顧問先の満足度を高める税理士業務の見極め方』

ひとり税理士のギモンに答える128問128答

【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本

「繁忙期」でもやりたいことを諦めない! 税理士のための業務効率化マニュアル

ひとり税理士の自宅仕事術

リモート経理完全マニュアル――小さな会社にお金を残す87のノウハウ

ひとり税理士のセーフティネットとリスクマネジメント

税理士のためのRPA入門~一歩踏み出せば変えられる!業務効率化の方法~

やってはいけないExcel――「やってはいけない」がわかると「Excelの正解」がわかる

AI時代のひとり税理士

新版 そのまま使える 経理&会計のためのExcel入門

フリーランスとひとり社長のための 経理をエクセルでトコトン楽にする本

新版 ひとり社長の経理の基本

『ひとり税理士の仕事術』

『フリーランスのための一生仕事に困らない本』

【監修】十人十色の「ひとり税理士」という生き方